Surveyor 1: Auf dem Mond geht nichts verloren

Ein menschliches Artefakt auf dem Mond: Am 02. Juni 1966 landete die amerikanische Sonde Surveyor 1 auf dem Mond. Dies war die erste weiche Landung einer Sonde auf einem anderen Himmelskörper in der Geschichte der NASA.

Insgesamt landeten die Amerikaner sieben Surveyor-Sonden. Diese bereiteten die bemannten Landungen im Rahmen des Apollo-Programms vor, indem sie Daten zur Beschaffenheit der Mondoberfläche lieferten. So war es vor dem Surveyor-Programm gar nicht klar, ob eine Landung auf dem Mond überhaupt möglich ist. Die Sonden hätten beispielsweise einfach in sehr feinen Mondstaub versinken können.

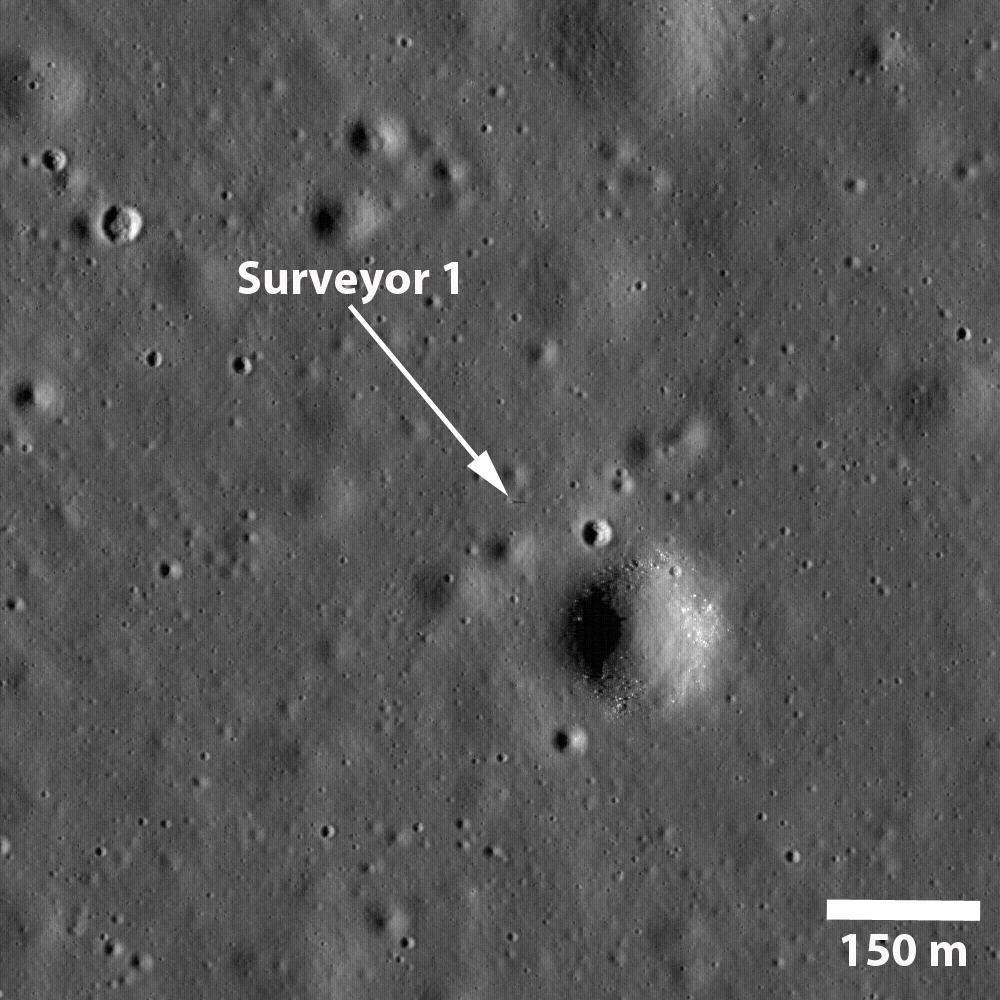

Bis zum Januar 1967 hatte die NASA Kontakt mit Surveyor 1. Mit ihrem aktuellen Mondorbiter Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) gelang ihr diese Aufnahme der Mondsonde. Die 3,3 Meter hohe Sonde wirft in der niedrig stehenden Sonne einen etwa 15 Meter langen Schatten, der sich auf der Aufnahme klar abzeichnet.

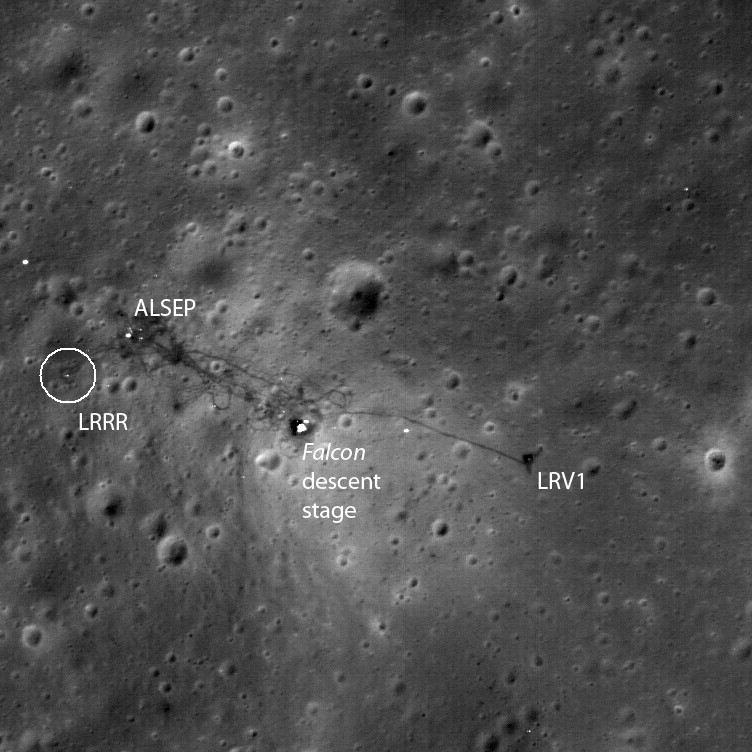

Diese Aufnahme ist nicht das erste spektakuläre Bild von LRO, das vom Menschen entsandte Technik auf dem Mond zeigt. Schon früher veröffentliche die NASA Bilder von den Hinterlassenschaften der Apollo-Astronauten auf dem Mond, wie zum Beispiel dieses hier von Apollo 15:

Das mit Falcon bezeichnete helle Objekt ist das auf dem Mond verbliebene Landegestell der Mondlandefähre Falcon.

So schön die LRO-Aufnahmen von den Apollo-Hinterlassenschaften sind, wie spektakulär werden dann erst Mondstationen aus dem Orbit aussehen? Und wann wird der Mensch eine Struktur auf dem Mond erschaffen, die so gewaltig ist, dass wir sie mit irdischen Teleskopen sehen können?

Image Credit: NASA / GSFC / Arizona State U. / Lunar Reconnaissance Orbiter

Die Erde am Mondhimmel

Der Mond zeigt uns immer das gleiche Gesicht, wir sehen nie seine Rückseite. Der Grund ist, dass der Mond für eine Rotation um seine Achse so lange braucht, wie für einen Umlauf um unsere Erde. Dieses himmelsmechanische Phänomen wird gebundene Rotation genannt und ist gar nicht selten in unserem Sonnensystem.

So wie wir auf dem Mond immer dieselben dunklen Mare und Krater mit hellen Strahlen bewundern, würde ein Bewohner einer Mondbasis die Erde stets an der gleichen Stelle am Himmel stehen sehen. Wie festgenagelt leuchtet für ihn die blauweiße Kugel in der immerwährenden schwarzen Nacht. Allerdings durchläuft die Erde dabei Phasen, da sich der Winkel zwischen Sonne, Erde und Mond im Laufe eines Monats ändert. So können die Astronauten eine Voll-, Halb- und Neuerde bewundern, deren Oberfläche sich auch noch in 24 Stunden dreht und die Wolken dabei ständig neue Formenvielfalt zeigen. Man kann sich jetzt schon sicher sein: Für die Astronauten der zukünftigen Mondbasis ist der Blick zurück zur Erde sensationell!

Einen Eindruck davon vermittelt diese Aufnahme. Sie sieht aus wie gemalt, zeigt aber ein Foto, aufgenommen von der Mondsonde LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) aus einer Höhe von 134 Kilometern *). Die 2009 gestartete Sonde LRO kartografiert derzeit die Oberfläche des Mondes mit noch nie zuvor dagewesener Genauigkeit. Sie konnte nicht nur die Hinterlassenschaften der Apollo-Missionen entdecken, sondern bereitet mit ihren kartografischen Daten auch zukünftige Missionen vor. Dazu gehört insbesondere auch die Suche nach Wasser.

Für die Mondsonde LRO geht die Erde circa alle zwei Stunden auf, bzw. unter. Ein Anblick, der unwirklich wie eine Fotomontage aussieht, da der Mond nur keine nennenswerte Atmosphäre hat, aus der die Erde langsam emporsteigen oder versinken könnte.

Was ist aber mit den Astronauten der Mondbasis, die mit ihrem Mondauto die erdabgewandte Seite des Mondes erkunden? Für sie ist die Erde nie am Himmel zu sehen! Da geht es sogar den Marsreisenden besser.

*) Genau genommen ist es auch gar kein einzelnes Foto, sondern ein zusammengesetztes Bild mehrer Aufnahmen. Die Narrow Angle Kamera der Sonde LRO wurde dafür nicht konzipiert und ausgerichtet. Wie trickreich die Astronomen bei der Bildbearbeitung vorgegangen sind, kann man hier nachlesen: Looking over the Limb

Quelle/Credit: NASA/GSFC/Arizona State U./Lunar Reconnaissance Orbiter

Eine große Version dieser Aufnahme gibt es hier.

Mit LRO zum Mond und um den Mond herum

Neben der Landestelle von Apollo 17 beeindruckt mich die Aufnahme des Kraters Tycho in Minute 1:59 Der Krater ist relativ jung, 108 Million Jahre alt. Er besitzt einen ausgeprägten Zentralberg, das ist das Gebirge in der Mitte des Kraters, das sich bildete, als die Kruste nach dem Meteoriteneinschlag zurückfederte. Dieser zwei Kilometer hohe Zentralberg wurde von LRO sehr detailliert abgebildet und mitten in einer Mulde des Berges befindet sich ein riesengroßer runder Felsbrocken von circa 120 Meter Durchmesser!

Der Krater ist mit 85 km Durchmesser nicht sonderlich groß, doch ist er recht tief und hat aufgrund seines jungen Alters ausgeprägte, terrasierte Kraterwände. Daher ist Tycho ein markantes Merkmal der erdzugewandten Seite des Mondes. Beim Blick zum Mond sollte jeder Tycho in der südlichen Hemisphäre des Mondes erkennen. Als Hilfestellung hier zwei Bilder (Quelle: Wikipedia).

|

| Credit: Joe Huber |

|

| Credit: Luc Viatour |

Mond, Mond, Mond!

Der gestrige Start der Atlas-V (Foto: NASA/Tom Farrar, Kevin O'Connell) war einen Tag verschoben werden, denn am Mittwoch sollte eigentlich der zweite Anlauf des Spaceshuttle-Liftoffs erfolgen. An Bord der Rakete: gleich zwei Mondsonden – der Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) und der Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (Lcross).

Der gestrige Start der Atlas-V (Foto: NASA/Tom Farrar, Kevin O'Connell) war einen Tag verschoben werden, denn am Mittwoch sollte eigentlich der zweite Anlauf des Spaceshuttle-Liftoffs erfolgen. An Bord der Rakete: gleich zwei Mondsonden – der Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) und der Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (Lcross).Letzterer wird am 9. Oktober den Einschlag der Centaur-Oberstufe beobachten, durch die Wolke fliegen, die der Aufprall auf den Mondboden aufwirft und sie analysieren, bevor Lcross sich selbst wenige Minuten später ungebremst in den Grund bohrt.

LRO wird dagegen den Mond in einer Höhe von nur fünzig Kilometern bis mindestens Mitte nächsten Jahres umkreisen. Wie der Kommentator des Starts angibt, um (unter anderem) einen geeigneten Platz für eine dauerhafte Station zu suchen, die um 2020 errichtet werden soll (Hab ich da was verpasst? Hat Obama dafür schon grünes Licht gegeben? Zudem muss der Senat noch die Ernennung von Bolden und Garver als NASA-Chefs vornehmen). Jedenfalls ist dies der erste US-amerikanische Start zu unserem Trabanten seit Lunar Prospector vor einem Jahrzehnt. Zu Gunsten des Mars war der Mond einfach irgendwie außer Mode gekommen zu sein. Aber er hält immer noch die eine oder andere Überraschung in petto. So gesehen beim Interstellar Boundary Explorer (Ibex). Diese NASA-Sonde beobachtet eigentlich die Vorgänge am Rand des Planetensystems, wo der Sonnenwind auf die interstellare Materie prallt. Die energiereichen Teilchen – überwiegend Protonen – schlagen jedoch auf dem Weg dorthin auch auf dem Mond ein, sammeln Elektronen ein und der entstehende Wasserstoff wurde jetzt von Ibex nachgewiesen (Abb.: SwRI).

Jedenfalls ist dies der erste US-amerikanische Start zu unserem Trabanten seit Lunar Prospector vor einem Jahrzehnt. Zu Gunsten des Mars war der Mond einfach irgendwie außer Mode gekommen zu sein. Aber er hält immer noch die eine oder andere Überraschung in petto. So gesehen beim Interstellar Boundary Explorer (Ibex). Diese NASA-Sonde beobachtet eigentlich die Vorgänge am Rand des Planetensystems, wo der Sonnenwind auf die interstellare Materie prallt. Die energiereichen Teilchen – überwiegend Protonen – schlagen jedoch auf dem Weg dorthin auch auf dem Mond ein, sammeln Elektronen ein und der entstehende Wasserstoff wurde jetzt von Ibex nachgewiesen (Abb.: SwRI). Es scheint noch viele offene Fragen beim Mond zu geben, die wohl auch in "Der Mond" von den DLR-Experten Jaumann und Köhler angesprochen werden. Leider hab ich das Buch – ein echtes Pfund! – noch nicht gelesen, werde es aber demnächst rezensieren. Wer nicht so lange warten möchte, kann mal bei Komologger Stefan Oldenburg rein schauen (Abb.: Fackelträger-Verlag).

Es scheint noch viele offene Fragen beim Mond zu geben, die wohl auch in "Der Mond" von den DLR-Experten Jaumann und Köhler angesprochen werden. Leider hab ich das Buch – ein echtes Pfund! – noch nicht gelesen, werde es aber demnächst rezensieren. Wer nicht so lange warten möchte, kann mal bei Komologger Stefan Oldenburg rein schauen (Abb.: Fackelträger-Verlag).

Nachtrag: Einen Punkt habe ich glatt vergessen, will ihn jedoch noch nachreichen. Forscher des Rensselaer Polytechnic Institute haben eine Methode entwickelt, wie sich eine Mondfinsternis täuschend echt am Computer nachstellen lässt. Im Zeitalter von Plantariumsprogrammen hört sich das nach nichts besonderem an, ist es aber. Die genaue Färbung und Verdunkelung hängt nämlich empfindlich von den Schwebstoffen in der Atmosphäre ab. "a)" ist eine Fotografie der Mondfinsternis vom 21.2.2008, "b)" ist eine Simulation ohne atmosphärischen Staub, "c" mit leichten Aerosolen und "d" mit reichlich Staub (Credit: Rensselaer/Yapo).

Noch ein Nachtrag: eines der letzten Fotos von Kaguya vor ihrem Einschlag vor zwei Wochen.